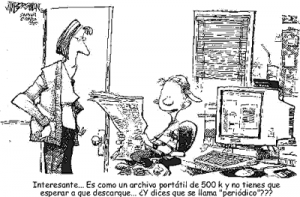

Las generaciones enfrentadas: nativos vs. inmigrantes digitales

Para comprender las implicaciones del desarrollo tecnológico en “el entorno tecnológico” de la educación y las bibliotecas es fundamental analizar los cambios generacionales que están influyendo en la construcción de nuevas formas de relacionarse, de aprender y enseñar en los distintos actores en juego: estudiantes, maestros, bibliotecarios y padres de familia.

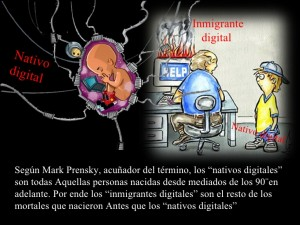

Si bien es cierto que las definiciones de generación y de joven son parte de una polémica teórica que no está cerrada, partimos de la postura de retomarlas desde su construcción sociocultural. A esta discusión se le suma la distinción fundamental entre aquellos grupos generacionales que han tenido que incorporarse al uso de las nuevas tecnologías y los que han nacido teniendo a las tecnologías como una parte constitutiva de sus vidas, Prensky (2001) propone la diferenciación entre migrantes y nativos digitales para caracterizar a estos dos grupos.

Para Ortega y Ricaute (2009), esta conceptualización significó un momento de inflexión en la discusión acerca de la naturaleza y las implicaciones de desarrollo tecnológico en los procesos cognitivos como una variable que ahonda la brecha entre generaciones. La discusión teórica se ha centrado en explicitar los rasgos distintivos y habilidades tecnológicas que definen a esta nueva generación y que de acuerdo a la literatura se han denominado también competencias digitales Cobo, (2009), alfabetización digital (digital literacy), Mizuko Ito et. al. (2008) o alfabetización tecnológica. Sin embargo, propongo con Ricaute (Ortega y Ricaute, 2009) y Bennet, Matons y Kervin (2008), que este debate categorial aún no está cerrado y debe continuar, partiendo de una discusión racional y crítica basada en evidencia empírica, la cual descarte la noción hiperbólica de nativos digitales.

¿Quiénes son los nativos digitales?

La discusión acerca de quiénes pertenecen o son los nativos o los nacidos digitales es variable según los autores. De acuerdo con una visión amplia, son los jóvenes nacidos a fines del siglo XX e inicios del XXI y que han sido denominados de diferentes maneras: generación net (Tapscott, 1998), generación@, generación I (Internet), generación Google, generación digital, nativos digitales (Prensky, 2001) o nacidos digitales (Palfrey, 2008). En este punto, podríamos tomar como referencia la distinción conceptual que realizan Strauss y Howe (1991) entre generaciones (Baby Boomers, generación X, Y y Z). “A pesar de que son categorías construidas para contextos distintos al latinoamericano y que responden a marcas culturales e históricas específicas del contexto de origen (Estados Unidos, países desarrollados, principalmente occidentales) pensamos que pueden ser útiles para el análisis, haciendo las adecuaciones a los respectivos contextos”, (Ortega y Ricaute, 2009). Si lo consideramos de manera estricta, estaríamos siendo testigos del nacimiento de la primera generación de nativos digitales.(2) Sin embargo Ortega y Ricaute hacen el señalamiento de que las fechas que enmarcan el nacimiento y fin de una generación deben asumirse únicamente como marcos referenciales y no en sentido estricto, debiéndose tomar en cuenta que una generación está marcada por los hechos históricos, políticos, mediáticos, culturales, tecnológicos, que perfilan la memoria, los gustos, las prácticas de los que son jóvenes en ese periodo, y que les permiten construir una identidad generacional a partir del reconocimiento e identificación de estas vivencias compartidas.

Por otra parte, es necesario considerar que en América Latina la desigualdad social determina que estas categorías sean aplicables solamente a los sectores minoritarios de la población que poseen acceso a la educación y la tecnología, quienes constituyen los sujetos de nuestro estudio.

Coincidimos con autores como Tapscott (1998) y Feixa (2005) en que si en el siglo XIX los Baby Boomers de posguerra protagonizaron la revolución cultural de los sesenta, basada en la emergencia de los medios masivos, las culturas del rock, el pacifismo, la libertad de expresión y la libertad sexual; los jóvenes de hoy son protagonistas de la revolución tecnológica y los niños del siglo XXI conforman la primera generación que habrá nacido y vivido toda su vida en la era digital. Podemos hablar de las generaciones B.C. (Before Computer) y las generaciones A.C. (After Computer), como la distinción fundamental que va a separar a las generaciones de migrantes de las generaciones de nativos digitales. Feixa (2005) sostiene que antes de la revolución tecnológica la brecha generacional se marcaba por los grandes hechos históricos (guerras, guerrillas, mayo del 68, movimiento estudiantil) o por las rupturas musicales (Beatles, Sex Pistols, la trova); sin embargo, en la actualidad, la brecha generacional se distingue particularmente por el acceso, participación, uso y apropiación de las nuevas tecnologías. En la concepción de las nuevas generaciones es necesario considerar, además de los aspectos culturales, históricos y tecnológicos, los componentes ideológico-discursivos que configuran la visión que los jóvenes tienen del mundo.

Consideramos que las condiciones materiales e ideológicas determinan la relación e interacción de los jóvenes con su entorno y los otros, principalmente a través de un empoderamiento generacional fundado en sus competencias tecnológicas, (Ortega y Ricaurte). Las nuevas tecnologías y el ciberespacio han generado nuevas prácticas sociales como el cibersexo, la ciberpolítica (campañas políticas a través de la red) el ciberactivismo (formas de protesta y de participación ciudadana); comunicativas (produsers), económicas (e-commerce, e-bussiness, prosumers) y éticas (open source knowledge, copyleft, creative commons), que instauran nuevas formas de socialización, inclusión y exclusión.

Algunas de las preguntas que se plantean los autores sobre la distinción entre estos jóvenes y las anteriores generaciones giran en torno a las diferencias cognitivas, afectivas, sociales y políticas de los sujetos que están creciendo, desarrollándose y socializándose en el nuevo entorno tecnológico, sustancialmente distinto al que tuvieron sus padres y sus maestros. Estos jóvenes son multifuncionales, piensan diferente, hacen las cosas de manera distinta, tienen otras capacidades, otras prioridades, aprenden de otra manera, son otro tipo de ciudadanos. Para Prensky (2001) estos factores son los que van a caracterizar a los jóvenes estudiantes e incluso sugiere a través de sus observaciones que se producen cambios neuronales como resultado de los diferentes estímulos y múltiples sistemas de información a los que están expuestos. Aún no existe evidencia empírica suficiente para demostrar estas hipótesis, por lo que éste es uno de sus planteamientos más cuestionados.

La distinción entre migrantes y nativos digitales se empieza a cuestionar por autores como Alejandro Piscitelli (2006), John Palfrey (2008), Neil Selwin (2009) y otros. Sin embargo, como acertadamente lo menciona el mismo Piscitelli, esta diferenciación “es de una fabulosa actualidad que, antes que temer, deberíamos desconstruir y eventualmente rediseñar”, (p.181). Este investigador se plantea algunas preguntas fundamentales que debemos empezar a responder: ¿Existe una brecha cognitiva sumada a la brecha generacional? ¿Las visiones encontradas entre padres (migrantes) e hijos, estudiantes y maestros (migrantes) pueden pasar de la confrontación-separación a una colaboración? Francis Pisani (2009), señala algunos ejemplos que constatan estos cambios relacionados con esta brecha: los maestros detentaban el monopolio del saber, un conocimiento válido y para siempre, actualmente el ejercicio de su magisterio a partir de su posición jerárquica choca con el hecho de que la gente tiende a cada vez tener más confianza en sus pares. Los estudiantes pueden ahora discutir la validez de la información, tienen acceso a mayores fuentes y a la actualización permanente. Esta coyuntura desvirtúa la posición jerárquica del maestro y su verdad.

______________________________________________________