Archivo por meses: agosto 2013

La materialidad del boletín: “un camino recorrido un camino por recorrer”

Desde el abordaje de este eje intentamos hacerle un lugar en la agenda educativa a un tema que por momentos pareciera menor, pero que ocupa un lugar importante en la docencia haciendo irrupción en la cotidianeidad de los docentes, los estudiantes y las familias: el boletín.

El boletín es un híbrido que ha sido objeto de polémicas entre maestros y pedagogos, es el producto ente lo deseado y lo posible, entre lo innovador y lo conservador.

Nos proponemos desarmar, como si fuera un reloj, y mostrarles su funcionamiento interno, no como algo simple sino para ver como determinadas prácticas de evaluación son construcciones históricas-políticas, que marcan y dejan huellas en los sujetos.

Pero también volver a mirar las prácticas de evaluación con el propósito de desnaturalizarlas, haciendo foco en como construir estos instrumentos de devolución y comunicación que nos hablan de la trayectoria formativa de los alumnos y de nuestras propias prácticas.

Intentaremos construir interrogantes que puedan producir interrupciones en nuestras prácticas a la hora de bosquejar las evaluaciones y comunicar las valoraciones que se vuelcan en los boletines

Con la aspiración de ir haciendo lugar a lo nuevo, de no cerrar el análisis, de revisar recorridos propios, lo que posibiliten develar preocupaciones e inquietudes escolares en tiempos y espacios para pensar, para construir, buscando alternativas en un “equilibrio inestable”, en movimiento.

Movimiento que nos permite como docentes ir construyendo otros sentidos sobre el hacer cotidiano, donde enseñar y aprender parten de analizar las reglas, valores y normas que atraviesan el discurso educativo en sus formas institucionalizadas, confrontándolo con los sentidos que en la práctica expresan su continuidad o discontinuidad.

Analia y Daniela, docentes cursantes de la Especialización en Currículo y Prácticas Escolares (FLACSO)

El boletín: tensiones, límites y posibilidades

Volver la mirada sobre el boletín como parte de la cultura material de la escuela nos posibilita acercarnos a la comprensión de la trama que se teje entre la escuela, la sociedad y la cultura.

Podemos afirmar que el boletín como instrumento artificial construido por los sujetos ha permitido sistematizar y organizar las prácticas de evaluación y “devolución” de lo “aprendido”, simplificando la tarea docente pero ¿qué se evalúa? ¿Cómo se reconocen las trayectorias escolares? ¿a quién y que se comunica con el boletín?

Es preciso volver a tensionar y problematizar las situaciones de enseñanza, es allí donde es preciso develar matrices de formación construidas como parte de las biografías escolares tanto de los docentes como de los alumnos, ya que han instalados modos y expectativas cristalizados que no permite abordar problemas y condiciones de los contextos. Reconociendo además los saberes ordinarios “a los que se entienden como saberes que orientan la acción en los oficios pero sobre los cuales los sujetos…no dan cuenta”[1] ¿cómo tensionarlos?

Según Litwin (2010) en los boletines, a lo largo de la historia, la mirada ha sido centrada en tres aspectos: los resultados de los aprendizajes (en las distintas asignaturas) aspectos personales vinculados con la tarea (participación, manejo del tiempo, etc.) aspectos socio emocionales (actitudes solidarias, cuidado personal, etc.). Consideramos que es primordial que los alumnos en primer lugar y las familias en segundo lugar, conozcan las valoraciones que realizan los docentes sobre su aprendizaje en la escuela, como fueron construidas esas valoraciones, ya que muchas veces un número o símbolo no nos dice nada acerca del recorrido transitado

Son esosrecorridos, las trayectorias escolares, las que es necesario reconocer, en ellas se ponen en juego sujetos, grupos, instituciones y contextos a lo largo del tiempo. Trayectorias diversas, situadas en diferentes contextos y tiempos, que se entrecruzan con otras y van marcando un itinerario particular, ligado a experiencias escolares, familiares, sociales, políticas, económicas y culturales.

Quizás el mayor desafío sea poder diseñar otros medios de comunicación / devolución de lo que acontece en el aula y la escuela. Propiciar un espacio pedagógico, democrático y formativo para los que intervienen en la evaluación, acercaría el intercambio entre docentes, alumnos y familias (algo que no paso en la entrega de boletines mencionado en la narrativa) donde los “resultados” expresados por los números no provoquen reacciones de rechazo, indiferencias y /o incredulidad. En ese intercambio se pueden retomar temas, argumentos, que definen posiciones de reconocimiento reciproco que habilitan la palabra de todos.

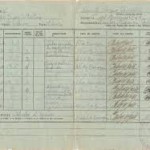

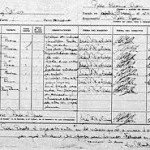

En las imágenes se observan como en el boletín se ordena las distintas disciplinas con sus respectivas notas, estas “intentan” dar cuenta de los saberes aprendidos.

Las calificaciones eran mensuales, sin diferenciar materias.

En el boletín constaba el mes, la aplicación (es decir la nota), el comportamiento, las inasistencias, faltas de puntualidad y en observaciones se escribían las recomendaciones necesarias

[1]-Chartier, A. M. (2000) “Fazeresordinários da classe: uma aposta para a pesquisa e para a formação”, en Revista Educaçao e Pesquisa Nº 26, 2, jul/dez, Brasil en Clase 3.Diplomatura Superior en Curriculum y prácticas escolares en contexto.FLACSO.Argentina

Se dice de mi…

Por Victoria Veronesi

Probablemente no exista otro elemento al interior de la trama de escolarización formal, tan implicado con las emociones de los sujetos como lo es el boletín de calificaciones. Allí se cristalizan expectativas, miedos, fracasos, ansiedades, desintereses, arbitrariedades, síntesis, cuantificaciones.

Desde tiempos remotos existe este recurso que desestabiliza a estudiantes y docentes. Perturba porque genera más de lo propuesto; es decir, además de visibilizar las calificaciones, genera un torbellino de alarmas que se revuelven con su circulación.

Hay docentes que sienten que su autoridad se expone en ese boletín, cuando atravesando diferentes instancias adjudican un número o letra al segmento de conocimientos evaluados. Hay docentes que se encuentran ante la contradicción de tener que redondear un ícono en el boletín, intentando el esfuerzo de que refleje genuinamente el proceso que se viene desarrollando. Se cristalizan cuantificaciones de los aprendizajes, pero qué poco analizamos de nuestras prácticas reflejadas en lo que anotamos en los boletines de calificaciones de nuestros alumnos y alumnas… Así mismo, existe lo que denomino aislamiento entre esas parcialidades de notas; cada profesor como exponiendo la suya, sin conocimiento más global de otras notas, otros criterios de colegas, enmarcando esa documentación.

———————–

Llega el momento de entregar las libretas. El preceptor o preceptora las reparte, exigiendo que se devuelvan firmadas por los tutores. Los comentarios empiezan a tener eco: “ni se la muestro”, “me van a matar”, “mirá lo que me puso…”. Expresiones como éstas connotan de pesadumbre ese momento que debería servir como instancia de revisión, para poder continuar el trayecto emprendido.

Las emociones asociadas a la entrega del boletín de calificaciones pueden ser satisfactorias, o angustiantes. Aquí se conjugan diferentes reacciones: padres enfadados con sus hijos porque obtuvieron notas desfavorables; padres enfadados con los/las docentes, identificadas como responsables del “fracaso” de sus hijos/as; padres orgullosos, de quienes generalmente no se presentan en la escuela a manifestarse, ni sus hijos/as los/las mencionan.

Los padres y el boletín.

Si bien es requisito que los alumnos devuelvan a la escuela los boletines firmados por los tutores, en el nivel medio de enseñanza, generalmente, no existen instancias de reuniones de padres/madres donde se pueda hacer una devolución más constructiva de lo que detalla la papeleta. Tampoco se reúne a los alumnos para trabajar esa instancia de presentación de notas obtenidas. Aparece entonces como un elemento que no contribuye a repensar la práctica, sea de alumnos y alumnas como de docentes.

—————————————————————————————

El boletín emocionando

El boletín dando vueltas

Victoria Veronesi

El boletín escolar es parte del “ajuar” de la, es de esos “objetos huella” que tanto conmueven y convocan. Convoca a reflexiones, necesarias y muchas veces inviables, para entender de qué manera estamos expresando eso que queremos decir de nuestros jóvenes en él.

En referencia a las emociones que suscita el plasmar en esa documentación la trayectoria de alumnos y alumnas de escuelas secundarias, es preciso entender que esta época requiere que revisemos ese instrumento, para adecuarlo a otras necesidades que aparecen reflejadas hoy en día en el cotidiano escolar.

Aún continúa siendo un instrumento que devela el poder del docente, ya que la mayoría de las veces no se discute, no se participa en el proceso de selección de la nota a reflejar, no se comunica de un modo que sea plausible de convertirse en instancia de aprendizaje significativo también.

El interrogante que generan las emociones reflejadas en los alumnos y alumnas a la hora de encontrarse con el boletín de calificaciones y entregárselo a sus tutores, ronda en cómo lograr cuidar esa instancia que refleja tanto o tan poco de los alumnos. Elaborar el boletín sigue siendo actualmente ritual que forma parte de la tarea de educar. En palabras de Perla Zelmanovich, educar en esta época requiere no desentendernos ni ubicar por fuera de la relación de enseñanza el arte de cuidar, tanto en los gestos como en la instalación de los contenidos de la cultura como una “terceridad” que medie entre cada docente y cada alumno y alumna. Esa es la forma que tiene la escuela de ubicar siempre por delante en cuidado del sujeto, evitando así contraer un posible “marasmo escolar”. Si lográramos cuidar esa instancia de expresión de evaluaciones, habilitando el despabilamiento y conteniendo el desasosiego, sería el boletín un aliado en la relación pedagógica, no un fantasma amenazante que tantas veces genera castigos.

Se ha pasado de una fase de expansión de la escuela secundaria a una fase de masificación (Daniel Pinkasz, clase 7), esto requiere repensar ritmos, estructuras, instrumentos, modos, vínculos. Si mecanizamos la tarea de poner nota al proceso de nuestros alumnos para volcarla al boletín de calificaciones, si dejamos de inmiscuirnos en sus características peculiares, en su estado de necesidad, sus dotes y posibilidades, casi seguramente se cometa una arbitrariedad que redunde en perjuicios más que en virtudes.

El boletín es esperado y genera desesperación. Lo esperan los alumnos, lo esperan los padres, moviliza desesperanzas si permite vislumbrar las difiultades que tan asociadas están a lo que se llama fracaso escolar, deserción, repitencia, abandono. Todas estas variables reaparecen en miedos instalados a partir de la circulación de los boletines escolares.

El boletín también debe ser parte de ese desarrollo de potencialidades que pretendemos. Seguirá utilizándose probablemente por largo tiempo, y si empezamos a hablar de que “ahora no sólo el maestro corrige, sino que el alumno se autocorrige. Ahora el docente no es el único en evaluar, sino que el alumno tiene que autoevaluarse y saber en qué punto está” (Clase 7, ídem), sería interesante pensar maneras de otorgarle significaciones más reales, intentando despegarlo de la negatividad del control y sanción que pareciera reflejar.

Es preciso revisar el camino, avanzar y desandar trayectos para crecer en autonomía y como ciudadanos y ciudadanas reales; por ello es requisito tomarnos del boletín entre todos, resignificarlo, reinventarlo, reivindicarlo sólo si se transforma en un elemento que no obstruya al vínculo de filiación. Aquí tomo la idea de Perla Zelmanovich cuando dice que el vínculo de filiación es una producción y una condición para que un acto educativo tenga lugar, si entendemos por tal aquello que produce una transformación en un sujeto gracias a una transmisión lograda. (Arte y cuidado en la enseñanza).

“La escuela contiene una promesa de futuro. La promesa de integración e inclusión a través de la incorporación al mercado laboral y a los códigos del intercambio social y la promesa de la autonomía individual mediante el despliegue de las potencialidades que portamos como individuos.” Finalizo con esa idea de Guillermina Tiramonti en la clase número 6 de esta especialización, para reforzar la propuesta de que el boletín se enmarque en esa promesa, y no se instale como saboteador de los procesos de construcción de sujetos críticos. Para todo ello es necesario que los docentes cuenten con espacios donde interpelarse, reconstruirse, acompañarse colectivamente para repensar rituales, prácticas, apuestas. En palabras de Andrea Brito, “Se trata de incluir y acompañar a los docentes en la compleja tarea de entender e intervenir en la nueva escena escolar, teniendo como horizonte el cumplimiento del derecho a la inclusión justa de sus alumnos.”

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

– Zelmanovich, Perla (2005) “Arte y parte del cuidado en la enseñanza”, El Monitor de la Educación (4), 38-40. http://www.me.gov.ar/monitor/nro4/dossier5.htm (disponible 10/04/2008)

– Clase 6: La escuela media frente a los mandatos sociales y a las nuevas formas de diferenciación social. Autora: Guillermina Tiramonti.

– Clase 7: El modelo curricular mundial y la masificación de la escuela media en Argentina. Autor: Daniel Pinkasz.

– Viñao, Antonio (2008) “La escuela y la escolaridad como objetos históricos. Facetas y problemas de la historia de la educación”, História da Educação, vol. 12, n° 25, pp. 9-54

Bibliografía utilizada

- Brito, Andrea. (2009 nº 51). Acerca de un desencuentro: la mirada de los profesores sobre los alumnos de la escuela secundaria Argentina. Revista iberoamericana de educación , 139-158.

- Dussel, Ines. (2004). Desigualdades sociales y desigualdades escolares en la Argentina de hoy. Documento preparado para el Minist de Educ de la Nación. bs as.

- Falconi, Octavio. (2004). Las silenciadas batallas juveniles:¿Quién esta marcando el rumbo de la escuela media hoy? Kairós , Año 8 Nº 14.

- Gonçalves Vidal, Diana (2012). Cultura escolar. Una herramienta teórica para explorar el pasado y el presente de la escuela en su relación con la sociedad y la cultura. Clase 1 Diplomatura Curriculum y prácticas escolares en contexto. Flacso Virtual Bs As.

- Siede, Isabelino. (2013). Articulaciones, filtraciones y aportes entre los niveles inicial y primario. Clase 3 Especialización en Curriculum y prácticas escolares. Flacso Virtual. Bs As.

- Terigi, F. (2013). La educación de las infancias en el nivel primario. Clase 4 Especialización Curriculum y prácticas escolares en contexto Flacso virtual. buenos Aires.

- Viñao, A. (2008). La escuela y la escolaridad como objetos históricos. Facetas y problemas de la historia de la educación. Historia de la educación , 9-54 vol 12 nº 25.

Los boletines como “huellas” de la escuela

Intentaré analizar el boletín escolar como objeto característico en la historia de la escuela, representante en su materialidad de los modelos pedagógicos y didácticos imperantes.

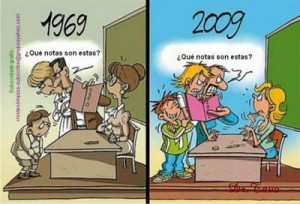

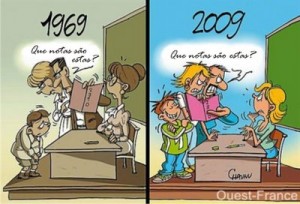

Parafraseando a Saccheto (Viñao, 2008) pensaré al boletín como un “objeto-huella” de la escuela, como uno mas de tantos objetos que, a pesar de las transformaciones sociales, culturales e institucionales que ha atravesado el sistema educativo, perdura. Me refiero a una permanencia en cuanto a su materialidad y finalidad, un papel membretado sellado y firmado por autoridades institucionales que intenta representar, a través de calificaciones, el proceso de aprendizaje de un alumno. Sus objetivos fueron y son acreditar los saberes logrados y comunicar oficialmente los mismos. Pero en realidad el contenido de estos papeles va mas allá, podríamos decir que en él se reflejan efectos de construcciones de saberes sobre el alumno, el profesor y la pedagogía (Gonçalves Vidal, 2012). Es por esto que una entrega de libretas difícilmente pase inadvertida. La siguiente viñeta humoriza esta situación, sin embargo ese sabor amargo que deja a quienes trabajamos en educación me lleva a múltiples preguntas en relación al sentido, el valor, las expectativas que tanto familias como escuela depositan hoy en este objeto.

¿Qué cambios operaron en esta transformación? ¿Por qué un mismo objeto puede sentirse y valorarse de maneras tan diversas? ¿Cuál es el sentido que hoy tiene el boletín?

Escena I

En una escuela secundaria agrotécnica de una pequeña localidad de Santa Fe comienza 1º año un joven con dificultades para aprender y habitar ese lugar como “alumno”. Los profesionales tratantes (psicólogo, psicopedagoga, fonoaudióloga) sostienen que “ese chico no es para escuela secundaria tradicional, pero que tampoco es para escuela especial”… Me pregunto ¿A pesar de la obligatoriedad, todavía nos cuesta ver a “todos” los jóvenes como sujetos de derecho? ¿A qué condiciones de educabilidad (Terigi, 2013) se refieren los profesionales?

La escuela solicita intervención del Ministerio de Educación y a partir de múltiples intervenciones se logró consensuar con el equipo directivo, el técnico y la familia una asistencia reducida/progresiva que le permitiera al joven integrarse al ámbito escolar en aquellas materias donde mayores posibilidades tiene de producir/ aprender/estar mientras su tratamiento continúa y se evalúa la posibilidad de ir incrementando el tiempo de permanencia en la escuela.

Escena II

Una alumna-mamá de 17 años, con una muy buena trayectoria escolar manifiesta en la escuela que quiere continuar asistiendo, pero que al no tener con quien dejarlo, asistiría junto a su bebé (quien en aquel momento tenía 18 meses) La escuela alertada en relación a los seguros que no cubrirían al bebé en caso de algún accidente le niega esta posibilidad y recurre al Ministerio de Educación en la búsqueda de alguna alternativa, el equipo interviniente le gestiona una ayuda económica a la alumna que le permita pagar a alguien el cuidado de su bebe por algunas horas para que así pueda continuar la escolaridad. Desde la institución se muestra una total apertura y flexibilización frente a esta situación. Se le ofrece prepararle material para trabajar en casa de manera autónoma (teniendo en cuenta las capacidades/posibilidades de esta joven) y se la compromete a entregarlas y retirar las nuevas semanalmente y asistir a todas las evaluaciones.

En las escenas descriptas apreciamos modos distintos de trabajar con las inconsistencias, lo no esperado (alumnos con problemas psiquiátricos y alumnas mamá) a veces desde el temor y como primer reacción el rechazo y otra veces desde la flexibilización y contención. Sin embargo hay un punto en común. Ambas escuelas presentaron como principal cuestionamiento frente a las estrategias implementadas al BOLETÍN ESCOLAR: “¿Qué hago cuando termine el trimestre? ¿Cómo completo la libreta? ¿Cómo represento esta trayectoria escolar? Tengo profesores que no apoyan esta propuesta ¿Cómo califican? No puedo poner un mismo 6 a quien vino todos los días y a quien hizo sólo tarea. ¿Qué pasa con las materias a las que no asistió?”

El boletín ¿Puede llegar a convertirse en un obstáculo a la hora de trabajar en la inclusión y permanencia de quienes escapan al modelo de alumno esperado? ¿Cómo representar en sus casilleros otras trayectorias escolares?

Reflexión sobre las escenas

Sabemos que las escuelas de hoy no son iguales a las de un tiempo atrás. Han cambiado las formas y los contenidos de enseñanza, la cotidianeidad y el formato institucional, sin embargo seguimos tropezando con las piedras de la inercia y los temores al cambio (Siede, 2013). En las fotos de boletines escolares subidas que van del 1926 al 2009 ¿No hay mas coincidencias que diferencias? Entonces me pregunto, ¿Qué sentidos tiene hoy la confección y entrega de boletines? Y teniendo en cuenta las escenas relatadas ¿Cómo plasmar en estos boletines recorridos pedagógicos –didácticos divergentes?

En los casos I y II podemos apreciar que aún cuando la escuela logra sortear los obstáculos de la resistencia al cambio y flexibilizan el modelo organizacional típico de la escuela secundaria, aparecen situaciones que desde el modelo pedagógico imperante no pueden ser resueltas (Terigi, 2013) “ Si, si hacemos adaptaciones curriculares, pero ¿Cómo determino cuál es el nivel de APROBADO con un alumno que ni mantenerse quieto y concentrado puede” dice una profesora en relación a la escena I. “¿Cómo completo las notas de la libreta si no vino a clase y todos sus compañeros si lo hicieron levantándose muy temprano?” para la escena II. Estos cuestionamientos revelan la insistencia de esas marcas exclusoras construidas desde el interior de la escuela (Dussel, 2004). ¿No se convertiría, en este caso el boletín, en un mecanismo (específicamente escolar) productor de desigualdades escolares? Teniendo en cuenta la obligatoriedad de este nivel me cuestiono siguiendo a Falconi (2004) ¿Cuál sería una real posibilidad de igualdad? ¿Qué propuestas pedagógicas brindamos a los jóvenes en sus nuevos modos de habitar la escuela? Y por último ¿En estas propuestas son importantes los boletines tal como los conocemos?

Partiendo de la idea de que la escuela sigue siendo la institución que debe garantizar el acceso a conocimientos valiosos que posibiliten un mayor acercamiento a proyectos vitales y a la inclusión social, es que creo primordial no perder de vista que las miradas anquilosadas, naturalizadas, estigmatizantes sobre aquellos jóvenes que muestran otros modos de habitar las escuelas, terminan reproduciendo aquello que con las políticas educativas en torno a la obligatoriedad pretenden cambiar.

Me sigo preguntando; el tradicional boletín escolar, ¿Puede representar a niños y jóvenes que escapan a la tradicional escena escolar? ¿Cómo “encasillar” (teniendo en cuenta que las tablas de doble entrada es otra de las permanencias en los boletines de por lo menos los últimos 70 años) trayectorias educativas personalizadas? ¿El boletín continúa siendo el mejor instrumento para reflejar el progreso de nuestros alumnos? ¿Qué otro modelo/mecanismo podría reemplazarlo?

La imagen de la primer viñeta confirma la desacreditación del antiguo pacto escuela-familia, pero también nos puede hacer pensar que esta “huella” de la cultura escolar puede empezar a verse como “insuficiente” (utilizando su propio lenguaje) a la hora de acreditar “fracasos” y “éxitos” de trayectorias educativas pensándolas en plural.

Reflexión acerca de esa forma ritual asociada a la entrega de boletines…

Por María Inés Tarditi

Vuelvo sobre esas escenas inadvertidas que dibujan “la compleja madeja de sentimientos, saberes, formas de vínculo social y otros acontecimientos que los rituales encierran” (McLaren, 1994). Puesta en escena donde la participación obligada de algunos actores es inducida sutilmente al firmar una circular en la cual puede leerse: “Queridos docentes, los invitamos a compartir la entrega de boletines”.

Cada actor ocupa un lugar prescripto en la cuadrícula espacio-temporal que viene a reforzar el formato escolar tradicional. El ritual va a dar comienzo. En su despliegue se perciben miradas y gestos que expresan aburrimiento. El movimiento de los cuerpos presentes pareciera entrar en un juego que transita del consentimiento a la resistencia silenciada. Hay algo en esa aparente contradicción entre “disconformidad retórica y conformidad performativa” (Guillén), que me hace preguntar: Por qué esos rituales persisten en las instituciones? Me aventuro a dilucidar alguna respuesta: quizá porque llevan implícitos u ocultos prescripciones sobre el lugar de los sujetos escolares, atestiguando de qué manera el cuerpo encarna relaciones de poder desiguales inscriptas en la cultura escolar.

El ritual pasa y traspasa, convirtiéndose en una especie de ceremonia donde entran en juego maneras de actuar que se repiten con cierto grado de invariabilidad aludiendo a cierta dimensión calificable de “sagrada” (McLaren, 1995:55). Ceremonia mediante la cual se realizan fuertes intentos por regular las prácticas dentro de una institución escolar evitando que caigan en el “flujo de la indeterminación” (Sally Falk Moore). Retomo lo señalado, para luego analizar desde otra mirada las circunstancias descriptas. Observo ahora, de qué manera el trabajo específicamente pedagógico, como trabajo racionalmente orientado produce determinado habitus. Suspendo la escritura en un intento por comprender lo que subyace detrás de esas prácticas que nada tienen de desinteresadas. Así, el trabajo racionalmente orientado percibido en ese acto ritual induce un conjunto de disposiciones habituales y predisposiciones, tendencias o inclinaciones duraderas que, al integrar todas las experiencias pasadas, van a funcionar como una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones. De este modo, los habitus construidos en ese momento determinado, pasan a convertirse en principios que van a estructurar las experiencias futuras de los sujetos (Tenti Fanfani).

Continúo con este ensayo por desnaturalizar esa forma ritual asociada a los boletines. Así veo surgir una nueva pista que revela la operación de clasificación evidenciada en la “sanción en cifras (la nota)” que puede estructurar el “juicio profesoral” (Bourdieu), sustentado sobre un conjunto de criterios difusos. Durante la puesta en acción de esa ceremonia develo que a veces las apreciaciones de los docentes parecen apoyarse sobre la escritura de los/las estudiantes, cuando se advierte sobre su “desprolijidad”, en clara referencia a una taxonomía práctica de la escuela que está lejos de ser neutra socialmente. Me detengo y retrocedo pensando en esa escena. En ese ejercicio encuentro que las apreciaciones más favorables aparecen cada vez con mayor frecuencia a medida que el origen social de los alumnos es más elevado. De esa manera, empiezan a asomar las formas escolares de clasificación que anuncian disimuladamente la diferenciación de clases.