Los treinta años de democracia tienen necesariamente un correlato con la vida cotidiana de la escuela. La escuela fue parte de la construcción de un período complejo en el que se implementaron políticas educativas de diferentes improntas teóricas – ideológicas, enfoques técnicos y estrategias que tienen resonancias en su actualidad.

Por eso, nos interesa pensar en los próximos post acerca de los cambios y permanencias que se vislumbran en las culturas escolares luego de haber transitado treinta años de vida democrática.

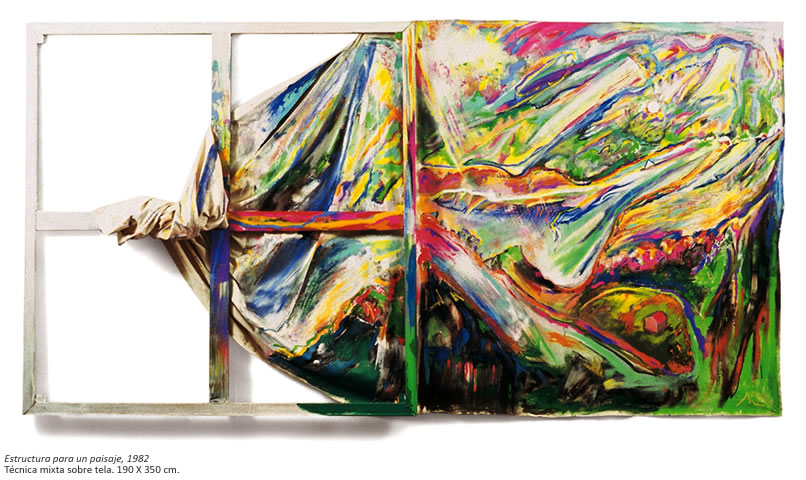

Se trata de ejercitar una forma de mirar los procesos culturales que se llevan a cabo en la escuela reconstruyéndolos en las prácticas que implican mixturas, dobleces y reveses, aperturas comunicantes en juego con estructuras rígidas. Nos acompaña la obra del pintor argentino Luis Felipe Noé (1) que se muestra muy sugerente para pensar en esa línea porque conjuga elementos no solo heterogéneos sino también, en algún sentido, con características opuestas: la plasticidad de la tela y la rigidez del bastidor. La combinación de ambos compone la estructura de un paisaje. Paisaje que nos gustaría armar a modo de ensayo a partir de las reflexiones y comentarios.

Si entendemos que en la formación política de los estudiantes están implicadas diversas dimensiones de la vida institucional que van más allá de la enseñanza de contenidos específicos en la “caja curricular”, nos preguntamos en qué sentidos se podría decir que se democratizó la escuela, qué prácticas cotidianas dan cuenta de ello. Cabe subrayar que la cultura escolar en sí misma se propone o se propuso formar un ciudadano democrático pero esta tarea aún está inconclusa en la medida en que la cultura escolar en sí misma entra en tensión con la demanda democrática de sus actores. Esta tensión fundamental se encarna según, la colombiana Castillo Guzmán (2003), en las esferas simbólicas con las cuales se representan, se legitiman y se instituyen las formas de poder y autoridad en el mundo escolar, y que suponen una concepción institucionalizada de los individuos respecto a sus roles en la organización escolar. Se refleja también en las demandas entre la socialización y la individualización, cuestión que trae aparejada el modo como la escuela ha tramitado históricamente la diversidad y la pluralidad de los individuos.

Otro interrogante que nos planteamos es sobre lo que se enseña hoy en la escuela acerca de la democracia. Educar en ciudadanía es uno de los propósitos planteados en los currículos y programas oficiales de las últimas décadas, como demanda asociada a la construcción de una cultura democrática y la consolidación de instituciones republicanas. Sin embargo, su tratamiento conlleva debates y controversias a la hora de organizar su inclusión en los planes, algunas de las cuales se vinculan con el lugar históricamente construido (Siede y Larramendy, 2013).

Orientados por estas dos preguntas publicaremos algunas reflexiones en los próximos posts.

(1). En una lectura de su propia trayectoria, el pintor argentino Luis Felipe Noé explica que a partir de 1982 retomó el concepto de derecho y revés en varias obras, pintando de ambos lados. A veces con aperturas comunicantes o pliegues que juegan con el bastidor a la vista.