Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre

arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino

bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que

existen y les han sido legadas por el pasado.

Preguntarse por las disciplinas que se evalúan en el diseño curricular es, en este ejercicio, una puerta de entrada a pensar la escuela, su devenir socio-histórico y el desarrollo de las circunstancias en que las prácticas se construyen y tienen significación. Nuestro supuesto es que los diseños curriculares de todos los momentos históricos y de todas las jurisdicciones que han construido uno, condensan, en parte, mucho de lo que es esperable que suceda en las escuelas, para los sujetos que las habitan. Pero sobre todo lo hace el desarrollo concreto de un currículum real en una escuela concreta. Porque condensa también la trama de conflictos que allí se teje y la polisemia sobre los objetos que la componen. Se trata de pensar la base material propia de los contextos sociales en que los sujetos producen formas culturales de actuación. (Ver Southwell y Dussel)

Estos sujetos -y no otros- se vinculan entre sí y con los objetos escolares -como los boletines o el diseño curricular- de maneras particulares, y producen prácticas y discursos en contextos específicos -a cuya construcción también aportan-, y son suceptibles de ser pensados en el contexto del desarrollo histórico más general mencionado más arriba. Sus producciones singulares son realizadas en condiciones que las posibilitan y que al mismo tiempo son transformadoras del desarrollo socio-histórico.

En este trabajo presentaremos un proceso institucional de modificación de los items de evaluación de los boletines de calificaciones, que tuvo lugar en el período previo al inicio del ciclo lectivo 2012 en una escuela primaria de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires, con una matrícula de 208 alumnos. Durante el año anterior algunos maestros habían comenzado a interpelar el diseño del boletín que se usaba hasta ese momento por considerar que no reflejaba fielmente, por así decirlo, las propuestas de enseñanza en las áreas incluidas, especialmente en prácticas del lenguaje. Por ejemplo, tal vez no quedaban bien representados los quehaceres del lector y del escritor, o no se considereban los propósitos comunicativos desde el punto de vista del alumno, al evaluar los siguientes items, en Lengua:

Comprensión de la lectura; Lectura en voz alta; Utilización de contenidos gramaticales enseñados; Producción de textos comprensibles; Capacidad para revisar sus escritos; Concentración para concretar tareas en clase; Legibilidad de la escritura; Utilización de la ortografía y la puntuación; Participación oral en los intercambios en clase.

Dicho proceso implicó la deliberación entre maestros y equipo directivo sobre un trabajo de relectura del Diseño Curricular vigente y de los instrumentos de evaluación que estaban siendo usados hasta ese momento en la escuela. Durante varios días las discusiones giraron en torno a cómo hacer que se vea reflejada la formación del hablante/oyente/escritor/lector, en un sentido más completo y tomando como referencia las prácticas sociales de uso del lenguaje, en lugar de listar una serie de conceptos o conductas que toman como referencia producciones académicas (de las ciencias del lenguaje); también estuvo presente el problema de la objetividad/subjetividad del mensaje a transmitir y la valoración de la escala numérica o conceptual de las calificaciones.

Ahora narraré lo sucedido en el marco de un programa provincial de acompañamiento a escuelas con altos índices de sobreedad y repitencia. El acompañamiento implicaba asesoramiento a los equipos directivos en gestión escolar, y a los maestros, directivos e inspectores, en las didácticas especiales de matemática, ciencias naturales y prácticas del lenguaje, siendo ésta última mi área de trabajo.

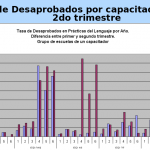

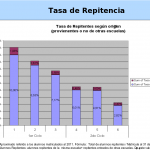

Una de las acciones del programa consistió en agregar las calificaciones de los primeros dos bimestres volcadas en los registros de asistencia, en cuadros estadísticos según diversos criterios: cantidad de aprobados por área, por ciclo, por escuela, por distrito; compar la evolución entre un bimestre y otro; y comparar la cantidad de repitentes y tasa de sobreedad, etc.

Más adelante intentamos reflexionar sobre cuales eran las miradas pedagógicas de las que nos hablaban esos números. Como se puede ver en uno de los cuadros, las calificaciones en todos los casos tenían, a simple vista, patrones de evolución. Es decir, había un bimestre en el que todas las calificaciones de un grado subían notablemente; al bimestre siguiente, lo contrario. Había un primer grado en el que cerca del cuarenta por ciento de los niños repetía (y esto era así desde hacía varios años) y otro primer grado de una escuela cercana, en el que solo el cinco por ciento lo hacía. En esa época no existía la resolución 174 del Consejo Federal de Educación.

Entendimos que los números nos hablaban, no solo de los procesos de aprendizaje sino sobre todo, de las prácticas de enseñanza de los maestros. Resultó interesante proponerles a las escuelas pensar en los indicadores de progresión en los aprendizajes singulares, en lugar de intentar obtener datos objetivos sobre el dominio de conceptos o habilidades obstractas (o conductas). Porque en este último caso se perdía de vista la posibilidad de diseñar intervenciones didácticas que acompañen los procesos reales de los alumnos.

Sobre las disciplinas del diseño curricular. En las dos experiencias está presente una imagen de tensión entre el Diseño Curricular vigente y prácticas y formas escolares instaladas. Los contenidos seleccionados y organizados desde los diseños curriculares de Ciudad y Provincia de Buenos Aires presentan una mirada -oficial y prescriptiva- sobre qué debe enseñar la escuela y también sobre cómo deben ser los procesos didácticos; por supuesto esta mirada dialoga con diseños curriculares anteriores y con los de otras jurisdicciones. Pero también lo hace con las lecturas compartidas y divergentes de los sujetos -conflictivas siempre-, en este caso, de los colectivos docentes. En las dos experiencias aparece discutida la “serie de conceptos o conductas que toman como referencia producciones académicas” o la obsesión por “obtener datos objetivos sobre el dominio de conceptos o habilidades obstractas”, que no son parte de las propuestas curriculares oficiales, sino más bien del desarrollo histórico de estas instituciones: la escuela como producto cultural, y las historias de estas escuelas en particular.

Haciendo referencia a Romero (2011)1, a los sentidos que activan los usos de los texos, entendemos la lectura en un sentido amplio; la tarea docente requiere que estemos leyendo permanentemente. En nuestro análisis nos referimos en particular a estar leyendo las disposiciones políticas condensadas en el Diseño Curricular vigente, entre otros documentos y textos, y a estar leyendo el propio acontecer institucional, junto con su contexto y con todos los sujetos que las habitan. Tampoco sería exagerado sostener que la tarea exige estar constantemente escribiendo, produciendo prácticas culturales con efectos sobre los sujetos y sobre la escuela. Las imágenes que presentamos más arriba son una forma de documentar algunas de esas escrituras -en proceso- y también resultado de procesos de asimilación, apropiación y transformación inscriptos en la cultura escolar. Y siguiendo a la autora diremos que estos maestros hacen un esfuerzo por construir las disciplinas escolares en su práctica cotidiana. Y respecto de los efectos, son al mismo tiempo, sobre las subjetividades y sobre la estructuración de las formas escolares, dialécticamente.

En este sentido, y pensando en los modos en que el diseño curricular, en tanto prescripción, forma parte del desarrollo socio histórico de la escuela y “se vive” de modos singulares, los maestros se vinculan entre sí y con el cuerpo de contenidos que la sociedad espera que transmitan; también lo hacen con los niños con los que trabajan y con sus familias, construyendo discursos, dentro de márgenes de posibilidad, sobre esos sujetos y encauzando el desarrollo infantil de un modo distinto (Terigi, 2014)2, a través de la reconstrucción del dispositivos escolar, de prácticas culturales en que se produce el desarrollo ontogenético.

Flavia Terigi propone una mirada desde la cual el dispositivo escolar moderno produjo modos del desarrollo infantil y del desarrollo cognitivo diferentes al desarrollo ontogenético de la especie antes de la invención escolar. Pero nuestro intento es el de documentar algunas formas particulares en que ese puente se construye en algunas escuelas concretas a través de cambios locales en la pauta curricular que, además, genera objetos materiales -como huellas- que forman parte del contexto.

Miriam Southwell e Inés Dussel (2005)3 se preguntan cómo se fue dando la incorporación de las nuevas formas de producción cultural en nuestras escuelas, pregunta que tiene un claro carácter histórico. Tal vez las discusiones y preguntas presentadas ilustren cómo algunas prácticas van siendo incorporadas a las formas escolares, a veces desde propuestas oficiales, otras imponiéndose por la demanda social o “entrando por la ventana”.

1Romero, Nancy (2011) “Nuevos papeles del texto escolar en la escuela primaria. Prácticas con matices”, en Finocchio, Silvia; Romero, Nancy (comp.) Saberes y prácticas escolares, Buenos Aires, FLACSO-Homo Sapiens, pp. 117-151

2Terigi, Flavia (2014) “Clase 4: la educación de las infancias”, clase de la Especialización en Currículum y Prácticas Escolares, Buenos Aires, FLACSO.

3 Dussel, I. y Southwell, M. (2005). “Lenguajes en plural”. Monitor de la educación común. (13) Dossier “La escuela y las nuevas alfabetizaciones”.

![curso_de_fotografia_005[1]](http://blog.flacso.org.ar/2014-boletines/wp-content/uploads/sites/6/2014/08/curso_de_fotografia_0051-300x225.jpg)