Interés por la propuesta

Como docente de Educación Física siempre sentí la obligación de decir algo del proceso de enseñanza en el boletín o informe. La realidad me demostraba que no alcanzaba . Otra complejidad tiene que ver con el número de boletines o informes a realizar ya que se debe plasmar en los mismos a tod@s los estudiantes del nivel.

Ante esta realidad ¿Cual sería el formato para poder expresar el trabajo esencial que el docente de Educación Física realiza cotidianamente?, ¿Qué aspectos y contenidos son los que deben ser reflejados?, ¿Cómo comunicar de que se trata? ¿Educación Física es una asignatura silenciosa, silenciada, invisible?

El desafío será en este trabajo poder reflejar y analizar estos interrogantes desde variados informes y boletines en diferentes décadas en los cuales haya un pronunciamiento sobre la asignatura.

Sobre mi propia biografía

A lo largo de mi escolaridad el boletín siempre fue un momento especial en el cual se reflejaba los alcances de mi proceso formativo en los diversos niveles. Era un acontecimiento especial debido a que se esperaba algún tipo de reconocimiento por parte de la familia ante el reflejo de los resultados. Quizás con un helado (premio) se resolvía la emoción de su lectura. De esta manera matemática, lengua, sociales y naturales se manifestaban con letra cursiva de la docente de turno, no eran las únicas pero si las que promocionaban.

Como padre la asistencia a las reuniones continuaban reflejando mi propia biografía escolar y por supuesto las mismas se realizaban durante las clases de Educación Física con lo cual saber algo sobre el desempeño, la comprensión y la construcción de la corporeidad y motricidad de mis hijos era un milagro si me cruzaba al colega en el pasillo.

Algunos ejemplos de boletines e informes en los cuales está presente la asignatura Educación Física con diferentes diseños, legitimación y desarrollo

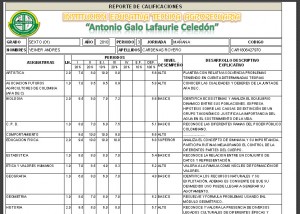

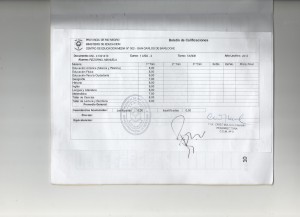

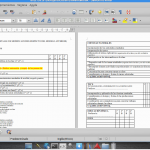

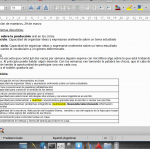

1-El boletín de la Institución Técnica Agropecuaria (año 2010) incluye Educación Física evaluando en forma de acreditación numérica y valorando el nivel de desempeño junto a una observación escrita en la cual se da cuenta de las comprensiones alcanzadas como la gimnasia, sus rutinas y el control de las diferentes partes del cuerpo.

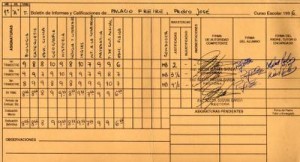

2-El boletín de la escuela pública (año 2007) incluye Educación Física evaluándola de forma numérica sin ningún tipo de explicación, observación ni explicación de contenido abordado al igual que las otras áreas de conocimiento. En este caso la asignatura se inscribe por detrás de las cuatro supuestamente principales: Matemática, Lengua, C. Sociales y C. Naturales.

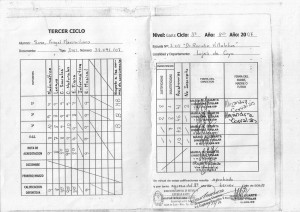

3-Boletín del año 1996 en el cual se incluye las asignaturas a evaluar escritas en cursiva y no en el cuerpo del documento dando a entender que podrían cambiar en determinado momento. Educación Física está presente en forma numérica y ocupa el último espacio escrito.

4-En este caso el boletín está dividido en dos grandes dimensiones. Uno el “superior” refleja asignaturas como matemáticas, Religión, C. Naturales; el segundo o de abajo incluye en primer lugar Educación Física seguido de dibujo, aseo entre otras. Todas son evaluadas en forma numérica a lo largo de los meses del ciclo lectivo excepto Educación Física que refleja su evaluación solo dos veces en el año.

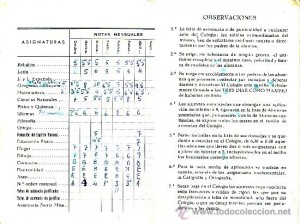

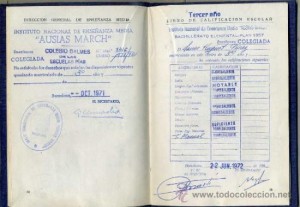

5-El presente documento del año 1972 presenta diversas asignaturas cuya evaluación se lleva adelante con por lo menos cuatro categorías invariables de acreditación con formato de sello. En el mismo no se incluye la asignatura Educación Física.

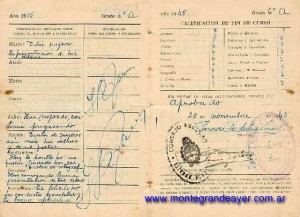

6-El boletín del nivel primario de sexto grado a del año 1945 tiene una espacio de comentario mensual en el cual describe los avances alcanzados y en otro espacio la enumeración de las asignaturas cuya evaluación es numérica y entre las cuales no se encuentra Educación Física. Esta situación puede tener que ver con cuestiones históricas curriculares de la asignatura.

7-El boletín del nivel secundario de la Provincia de Río Negro del año 2012, incluye a la asignatura Educación Física ocupa un lugar diferente al de los anteriores. Esto se debe a en este caso a que el criterio de ubicación de las asignaturas tiene que ver con el orden alfabético. La misma está evaluada numéricamente por trimestres sin ninguna explicación extra.

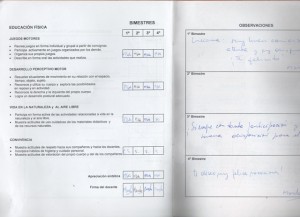

8-El siguiente boletín pertenece a una escuela privada de la Provincia de Río Negro del año 2004 el cual tiene como característica una hoja por cada asignatura con un desarrollo y ampliación de los contenidos evaluados. En este caso Educación Física se subdivide en cuatro categorías que responde por un lado a contenidos presentes en el Diseño Curricular del Nivel Primario de la Provincia y por otro a aspectos que se han diseñado evaluar. A su vez y por cada bimestre un espacio de observaciones en el cual el/la docente amplía sus consideraciones.

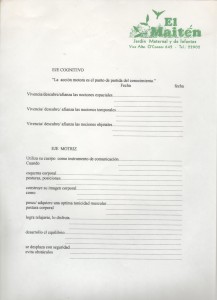

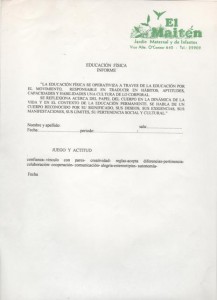

9 y 10-Finalmente el último documento del año 1996 tiene que ver con el Nivel Inicial. El mismo es una digresión de todo lo presentado anteriormente ya que es autoría de quien escribe, preocupado por la idea que sobre la disciplina se tiene e intentando explicar de que se trata, que se trabaja y que se evalúa.

Retomando la experiencia publicada en los Foro de Prácticas:

En aquel momento del Foro comentaba lo siguiente ,“Particularmente me fue significativo la lectura del aporte de Patricia al comparar los boletines del 67 con el del 2000 y observar las continuidades y rupturas en el tiempo dando cuenta de las asignaturas reconocidas o sus modificaciones”. En el presente trabajo retomo la inquietud focalizada en la asignatura Educación Física observando en los ejemplos de boletines aquí presentados algunas descripciones que reflejan aquel interés. La mayoría de ellos son pre establecidos por el Consejo Escolar correspondiente ubicando o no a la asignatura dentro del boletín reflejando un orden de importancia, de poder en el marco de la cultura escolar. Otros por orden alfabético democratizando su sentido. Los dos últimos tienen características particulares, el primero no solo ha sido elaborado y propuesto por el docente (cuestión muy interesante ya que son ellos quienes definen que evaluar relacionado con el Diseño Curricular de los años 90) sino que abarca un espacio considerable para poder informar los diversos contenidos mas un espacio de observación. El último está pensado para el nivel inicial e intenta presentar la asignatura caracterizándola y desglosando sus contenidos. Fue propuesta para ser leída por las familias pensando en su comprensión aunque siempre, en las reuniones de padres con presencia del profesor de Educación Física, era menester aclarar algún concepto.

A su vez el aspecto comunicacional del boletín es un tema interesante ya que como expresaba antes “la pregunta siempre giró alrededor de ¿que es lo importante que se debe comunicar?, ¿que es lo significativo que las familias deben recibir, comprender? ¿refleja el modo particular de aprender de cada niñ@? ¿Qué es lo que interesa?

Pensar el sentido de la evaluación y que es lo que se pretende informar inevitablemente nos invita a pensarnos a nosotros mismos como docentes, a la hora de elaborarlos, completarlos.

Articulando marco teórico

Los problemas que interesan tienen que ver principalmente con la asignatura Educación Física y su inclusión en el boletín. En segundo lugar y subsidiariamente con la anterior lo comunicacional en el boletín/informes planteado a partir de los interrogantes del punto anterior. En este sentido y para dar un encuadre teórico me remito a la clase 1 de la Diplomatura “Cultura Escolar. Una herramienta teórica para explorar el pasado y el presente de la escuela en su relación con la sociedad y la cultura” de Diana Goncalves Vidal.

La autora plantea en el texto el valor de analizar el concepto cultura escolar y los aportes que esta categoría propicia en las relaciones entre cultura y escuela: “a) Reflexiones acerca de la conservación y la renovación en la educación, b) la atención a la cultura material como elemento constitutivo de las prácticas escolares, c) la valorización de los sujetos escolares como agentes sociales”. El punto a) aporta reflexiones sobre las tensiones producidas entre las continuidades y las rupturas en la cultura escolar comprendiendo que en términos de Bourdieu, Passeron, Illich el análisis de la transmisión de los signos concibieron a la escuela como una maquinaria para la conservación del status quo y que en este razonamiento por lo tanto están presentes cuestiones de poder de la sociedad reflejados en el ámbito escolar. La escuela era/es reproductora del conocimiento de las Universidades. En este sentido el boletín se transforma en un “elemento estructurante permanente” en la escuela a lo largo del tiempo transmitiendo desde la sociedad a la escuela los significados de legitimación social de ciertos contenidos y asignaturas en desmedro de otras y construyendo en la escuela y a sus actores sobre todo niños-niñas y adolescentes y a las familias, sentidos sobre lo que es imprescindible aprender, saber y que no. En esta primera aproximación se puede reflexionar sobre el papel secundario que el cuerpo y su construcción social como corporalidad y la motricidad en los sujetos tiene para la escuela, para los sujetos escolares incluyendo maestros, niñ@s y familias en torno a los “múltiples intercambios establecidos entre la escuela y la sociedad”.

Siguiendo a Vincent, Lahire y Thin en el texto citado se diseminan aprendizajes asociados a los modos de ejercicio de poder configurando la forma escolar. Para Tyack y Cuban es la gramática escolar que plasma el énfasis en el mantenimiento de las estructuras y la resistencia que la escuela exhibe al cambio. En esta dirección aparecen ejemplos de boletines e informes que ofrecen oportunidad de cambio al expresar de otro modo y con mayor completad lo que se quiere transmitir revalorizando y proponiendo a los diversos actores escolares otra “lectura”. Sin embargo los ejemplos de cambio arriba mencionados de boletines e informes son planteados y generados por instituciones de enseñanza oficial privada ante lo cual se impone la pregunta sobre si la posibilidad de modificatoria en el marco público es mas complejo o si en la privada se cambia para no cambiar nada en términos de Inés Moreno (1990).

Por otro lado siguiendo a Chervel se puede pensar en la posibilidad de cambio, de permeabilidad, de crear un dispositivo al servicio de la enseñanza, de los aprendizajes y para quienes lo leen. En este sentido para el autor “la institución escolar es capaz de producir un saber específico que emerge del propio funcionamiento escolar y cuyos efectos se extienden sobre la sociedad y la cultura”. Podría ser el ejemplo de las dos instituciones que elaboraron sus propios diseños de boletín.

En esta línea de reflexión hace muy poco tiempo la Provincia de Río Negro estableció una nueva ley de Educación Provincial con un trabajo de participación de base conformado por docentes, padres y directivos en el cual se reflejan aspectos de la cultura que son significativos por región y que antes no figuraban. El cambio de la ley no fue acompañado por una modificación en el boletín. Es decir el mismo instrumento de evaluación no acompaña la modificatoria de contenidos y sentidos educativos diferentes, más inclusivos, “para todos” tal como reza el eslogan de la Ley.

En el caso de Educación Física por ejemplo se han incorporados contenidos que se relacionan con la construcción de subjetividad en el entorno natural con propuestas como montaña y esquí escolar, tanto para el nivel primario como secundario. Pero en el actual boletín no es posible comunicarlo, expresarlo, evaluarlo, compartirlo quedando en la experiencia por la experiencia misma.

A modo de cierre provisorio

Pensar al boletín en general y desde la Educación Física en lo particular permite “indagar sobre como la escuela regula los rumbos de la educación, la participación de las familias” respecto a tensiones de poder en la cultura escolar reviendo las relaciones históricamente establecidas entre la escuela, la sociedad y la cultura. En este sentido, ¿Por qué, para que y cuando nos preguntamos por la corporalidad y la motricidad de los sujetos de aprendizaje?

Federico