El eje que abordaré en el presente trabajo Cambios y permanencias en los boletines considero es de interés como aporte para pensar porqué resulta tan difícil generar cambios en las diferentes culturas escolares. Porqué estas culturas (el discurso teórico, la normativa y las prácticas) toman tan diferentes caminos en relación a los cambios.

Los boletines constituyen un objeto de la cultura escolar, y ocupan un lugar privilegiado como determinante del dispositivo escolar, formando parte del conjunto de dispositivos pedagógicos que las regulan.Complejo, con sus propias particularidades y con características y problemáticas compartidas con la escuela.

Intentaré aproximarme a dos cuestiones en las que creo, los boletines – cómo documentos de calificación – muestran las tensiones entre la necesidad de cambio y la lucha por la permanencia.

– La primer cuestión se relaciona con las intenciones políticas que atraviesan a la escuela

como institución, y se plasman en los objetos de su cultura. Realizaré un breve análisis sobre algunos textos que se incluyen en los boletines en diferentes épocas, y cómo a pesar del paso del tiempo, de sus marcadas diferencias y sentidos, se plasman sobre un documento que poco se ha modificado en sus variables más duras (su organización témporo – espacial). Así como la escuela se constituyó con su formato escolar, y poco se ha modificado en relación a ello, los boletines por su parte han hecho lo mismo. Esta temática la ilustraré en el punto 2.

– La segunda cuestión que abordaré a partir de una experiencia concreta , son los

cambios que se proponen desde la normativa para el proceso de evaluación y calificación, en este caso referida a los proyectos de integración escolar, y las dificultades de concretizar en la práctica estos cambios, y el papel que juega en ello los boletines

Los Boletines a través del tiempo……

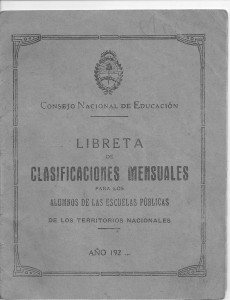

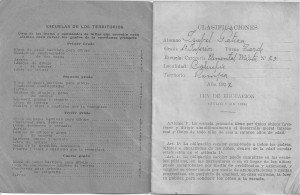

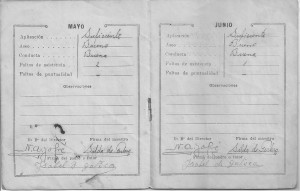

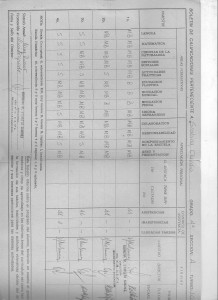

Libreta de Calificaciones. Consejo Nacional de Educación. 1927

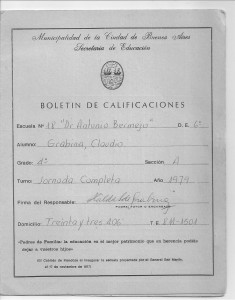

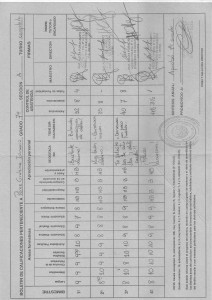

- Boletínde Calificaciones. Municipalidad de Buenos Aires. 1979

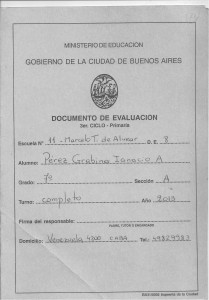

Documento de Evaluación. Ministerio de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.2013

Las Experiencias.

a) La experiencia que relataré a continuación es un claro ejemplo de las tensiones que alrededor del documento de calificaciones surgen a partir de los cambios que se intentan establecer y que requieren de mucho debate, compromiso y acuerdo entre todos los actores involucrados.

Esta experiencia es el de una alumna con síndrome de Down que cursó toda la secundaria en una escuela común. Su experiencia escolar la realizó con una maestra integradora, una currícula adaptada, recibiendo calificaciones buena que superaban las expectativas planteadas. Al momento de finalizar sus estudios, la escuela le negó el boletín de calificaciones por considerar que no adquirió los contenidos mínimos del nivel.La joven, que necesito su boletín para inscribirse en una institución para continuar sus estudios tuvo que recurrir a instancias judiciales, las cuales fallaron a su favor y recibirá entonces su título secundario. (Se adjunta en el punto 6 un artículo periodístico de donde se sacó la información y el link hacia el fallo judicial).

b) La segunda experiencia, creada por mí con la intención de mostrar otras posibilidades, transcurre en una escuela secundaria en donde otra alumna con síndrome de Down cursa sus estudios. En el curso participa también una maestra de integración, que realiza las adaptaciones curriculares que necesita ella y también de ser necesario alguno de sus compañeros. La adolescente tiene un proyecto de integración con características propias, en donde se va estableciendo claramente su recorrido educativo. Se trabaja sistemáticamente con la familia sobre ello, y las diferencias entre evaluación, acreditación y promoción. Se ha confeccionado un documento que informa sus avances. Llegado el momento de finalizar sus estudios en ese nivel, se establecerá claramente qué aprendizajes tiene acreditados y con qué características promociona, también se establecerá a qué la habilita ese documento en relación a la continuación de sus estudios.

5) Retomaré en este punto para analizar, siguiendo la intención explicitada al comienzo, la tensión que se establece entre las diferentes culturas escolares en relación a la variable cambio-permanencia.

Para ello realizaré un breve análisis de los boletines incluidos en el punto 3; y por último realizaré un primer análisis de la experiencia del punto “a” relatada.

Los 3 boletines de calificación de escuelas primarias públicas, pertenecen a tres épocas diferentes. En dos casos, el boletín refleja fielmente el pensamiento y la necesidad de un momento histórico particular de nuestro país; en otro caso se hace más evidente las tensiones entre los cambios de épocas y la resistencia a ellos de los objetos de la cultura escolar. (Se anexa cuadro que sintetiza información en el punto 6.)

A partir de un primer y breve análisis se puede observar:

Para los boletines de 1927 y 1979 parece haber mayor correspondencia entre la necesidad del contexto, los desarrollos teóricos y las características del boletín. Haré una breve referencia para ilustrar esto a los actores involucrados en cada uno de los documentos.

En la Libreta de calificaciones de 1927, El Estado aparece como garante de que los padres cumplan con lo que la ley manda. Los padres, a partir de la vigilancia del Estado, son los responsables de posibilitar la educación de sus hijos en forma y bajo las condiciones que la ley prevé. La escuela como institución aparece ausente. Hay una preocupación por todas aquellas cuestiones que hacen a la presentación y desenvolvimiento de los alumnos dentro de la escuela. La cuestión del conocimiento pasa por otro lado.

En el boletín de calificaciones de 1979, los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos, junto a la escuela. Se apela a los beneficios de la educación, estos beneficios se relacionan más a lo vincular y a los valores que al conocimiento. El Estado no aparece en los textos. Propio de la mirada tradicional de la concepción política de la época – gobierno militar autoritario – se apela a valores tradicionales: la familia y Dios (a pesar de ser la educación pública laica). Si bien desde los desarrollos teóricos ya se ha comenzado a teorizar desde concepciones críticas de la pedagogía, este documento establece al alumno como única variable del proceso de aprendizaje.

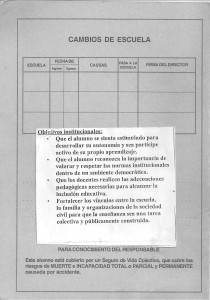

En el 3º caso se hace evidente las tensiones existentes entre las diferentes culturas escolares. Por ejemplo, el único texto impreso de este documento de calificaciones de la escuela pública ( que se denomina documento de evaluación, a pesar de que es ampliamente sabida su diferencia), reproduce el texto de la década del 70, haciendo aparecer al alumno como única variable interviniente en el proceso de aprendizaje, a pesar de, por un lado los diversos desarrollos teóricos que refutan esta perspectiva, y por el otro, las mismas prácticas de las instituciones que poco a poco y a su ritmo están incorporándolas. La tensión se evidencia en los objetivos que la escuela incorpora como institucionales, en donde entran a jugar otros actores en la construcción “colectiva” de ese proceso de aprendizaje. Por otro lado, frente a un diseño rígido y tradicional de documento, la escuela habla de inclusión educativa, adecuaciones pedagógicas. Entonces…cómo se informan estas adecuaciones? Cómo se califican.

Frente a esta situación, la pregunta se hace inevitable, porque el documento de calificación, como objeto de la cultura escolar no ha podido modificarse en función de los diversos cambios que se han evidenciado frente a temáticas como la evaluación? No sería más fácil modificar este “objeto” que las prácticas mismas?

Tal como afirma Guillermina Tiramonti, una posible respuesta a esta perpetuidad de ciertas formas de organización en los objetos de la cultura escolar, podría deberse a que

“…el problema de las reformas generales radicó en que no intervinieron sobre la gramática escolar y tampoco modificaron en forma significativo la distribución del tiempo y del espacio en las escuelas” ,lo que ella denomina la gramática tradicional. (Tiramonti 2014).

Por otro lado la experiencia de integración nos permite también analizar estas tensiones entre cambios y permanencias. Para este caso, presento algunos interrogantes, que si bien parten de una necesidad de la educación especial, es una deuda que en primer instancia le corresponde a la educación común.

– ¿Cómo es posible establecer trayectos formativos individualizados y después pretender calificar a todos por igual?

En este sentido la cultura académica privilegió para el desarrollo de conocimiento teórico que aporte y fundamente la práctica en las escuelas, la atención pedagógica colectiva por sobre la atención individualizada.

– ¿Por qué estos trayectos individualizados sólo son posibles para las personas con discapacidad? ¿Es una decisión teórica y políticamente fundada, o es una concesión que la escuela común hace a “esos pobres niños?

Cabe para estos casos también la idea que formula Tiramonti acerca de que “… La pobreza* fue pensada como un atributo de determinados individuos o grupos y la desigualdad como carencias absolutas o comparativas en el acceso a bienes y servicios. Las políticas compensatorias fueron y son pensadas como instrumentos de reposición social de estas carencias”.(Tiramonti, 2014)

Por último, un interrogante que sintetiza la complejidad de la temática y la necesidad de continuar con el debate de la misma.

– ¿Cómo evaluar de manera justa a cada uno de los alumnos, y que la calificación refleje esa evaluación? ¿Cómo ser honestos con la promoción?